今月の写真

2025.02.10

『世界の色』圓井誓太

私たちは、世界を色で感じている。晴れた日の空はどこまでも透き通るように青く、春の風に揺れる草はやわらかく鮮やかな緑をしている。夕焼けは、茜色から橙色、そして紫へとゆっくりと変わりながら、どこか切ない余韻を残して夜へと溶けていく。それは疑いようのない事実のように思える。でも、それは本当の「世界の色」なのだろうか。

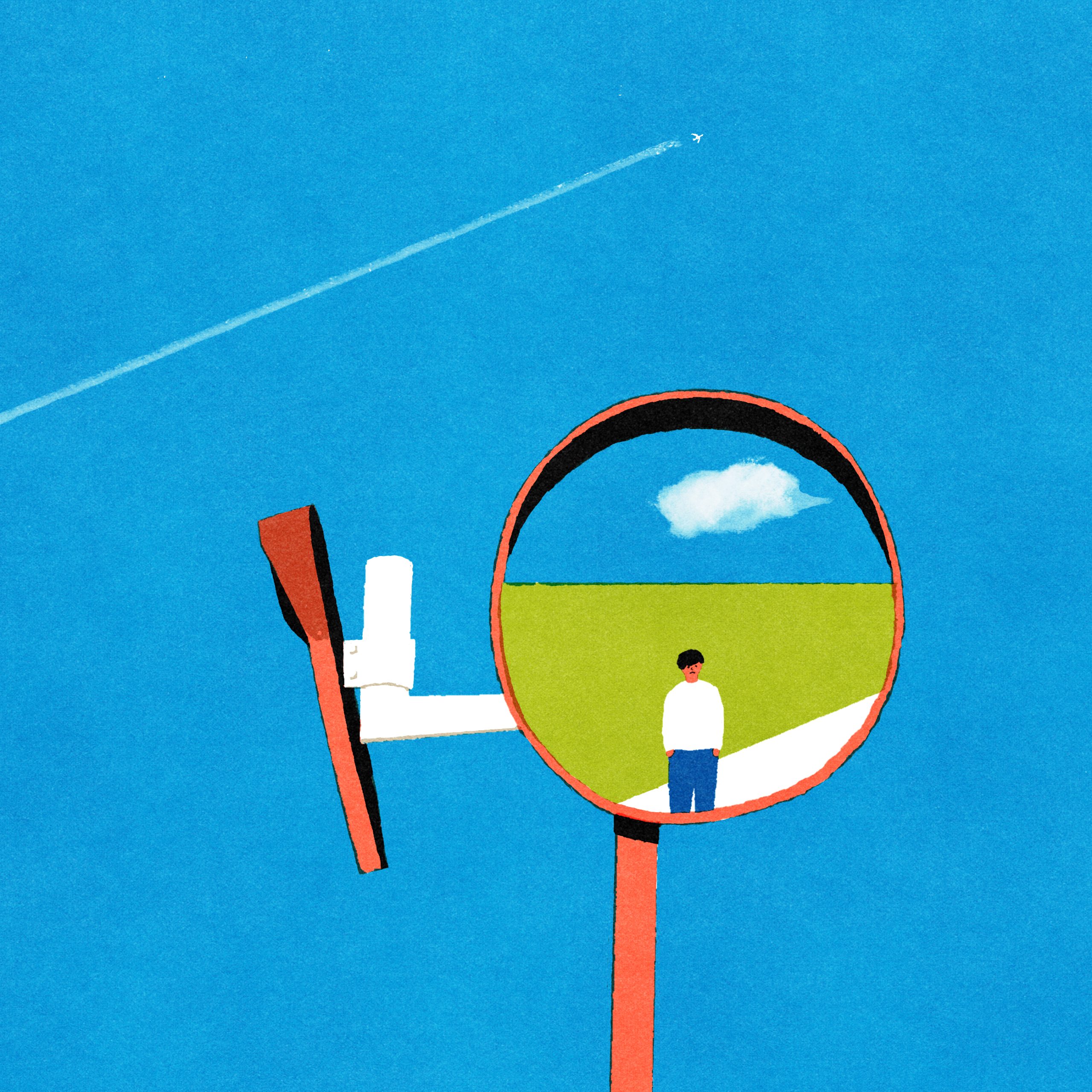

物そのものに色があるわけではない。色とは、光がつくる幻影のようなものだ。朝、カーテンの隙間から差し込む太陽の光が、木のテーブルを照らし、その一部が反射して私たちの目に届く。そのとき、私たちは初めて「木の茶色」や「光の白さ」を認識する。でも、もし太陽の光が今より赤みを帯びていたら、私たちの「白」は少し黄ばんで見えただろうし、もし世界を照らす光が冷たく青みがかっていたら、私たちはまったく違う「色の世界」を生きていたかもしれない。

同じ「青」を見ても、ある人には澄んだ青に見え、別の人には少し緑がかって見えているかもしれない。色覚が異なる人は、私たちが「赤い」と思っているバラを、黄色や灰色として認識していることもある。でも、それは間違いではない。ただそれぞれが、異なる「世界の色」を持っているというだけのことなのだ。

さらに、人間が見ている色は、光のほんの一部にすぎない。紫外線を感じることができる蝶には、私たちには見えない模様が花の上に広がって見えている。蛇は赤外線の世界を感じ取るため、暗闇の中でも温度の違いによって「見える」ものがある。もし私たちの目が少しでも違っていたら、海の青も、森の緑も、今とはまったく異なる色彩を帯びていたことだろう。

「本当の世界の色」とは何なのだろう。私たちが見ている通りの色が本当なのか。それとも、光の届かない暗闇の中にこそ、本当の色があるのか。あるいは、そもそも色とは幻想で、世界は最初から無色なのかもしれない。

それでも、私たちは今日も「美しく移りゆく空」や「色彩豊かな花」に心をときめかせる。夕焼けを見て懐かしさを覚えたり、新緑の木々に安らぎを感じたりする。それらの色がたとえ光の戯れだったとしても、私たちはその中に確かに「世界」を感じ、何かを想い、何かを大切にしたいと願う。

連載 その他の記事